文学花边|独家对话蔡崇达:《皮囊》还是样书时,韩寒刘德华就想改编电影了

'节俭节约'是中华美德,崇尚物尽其用。 #生活知识# #生活理念# #传统文化价值观念#

接受澎湃新闻·文学花边独家专访时,蔡崇达正在老家泉州,在他用《皮囊》版税建造的公益图书馆“母亲的房子”里。在电话那头,他说,从《皮囊》到《浪浪人生》,有赖于两个朋友的推动,一个是韩寒,一个是刘德华。在十一年前——《皮囊》还在打样书时,韩寒和刘德华就想要把这本书里的故事改编成电影了。

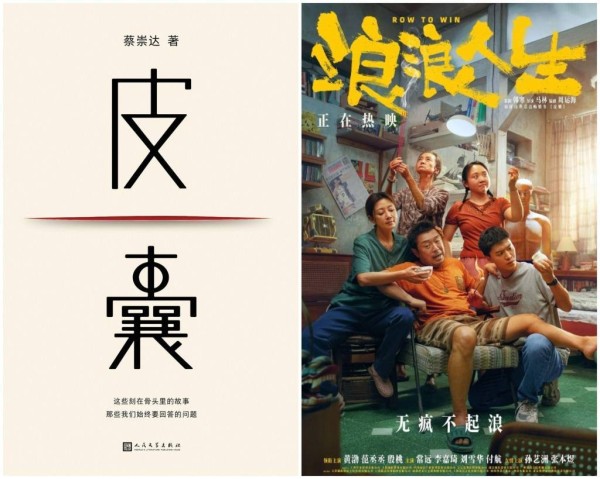

国庆期间,由韩寒监制,马林执导,周海运编剧,黄渤、范丞丞、殷桃领衔主演的电影《浪浪人生》正在热映,它讲述了一个受困于疾病的中年男子和家人一起抵抗命运风浪的故事。

影片取材自作家蔡崇达的代表作《皮囊》。这部非虚构作品于2014年面世,迄今发行量逾600万册。作品里突然残疾的父亲、非要盖房的母亲、说“肉体只是皮囊”的阿太,还有小镇上的她和他……打动过许多读者的心。

《浪浪人生》取材自作家蔡崇达的代表作《皮囊》

“我自己看粗剪时,哭掉了半包纸。”因为取材自自己真实的生活,蔡崇达对《浪浪人生》充满了特别的心情,“我很感谢主创团队,让我重新看见了我生命中最重要的两个人,我的父亲,我的阿太。”

而今,《浪浪人生》作为《皮囊》的第一部影视改编出现在大家面前。韩寒是监制,刘德华则客串了其中一个特别的角色。

特别的是,《浪浪人生》电影的片尾还致敬了“《皮囊》的每一位读者”。蔡崇达说,《皮囊》的几百万位读者,与他在内心最困难的命题里相互遇见并陪伴过,“从书到电影,本质上都是我们借由文学和艺术,走向内心最柔软的那个部分。”

《浪浪人生》上海路演现场。前排从左至右:韩寒、蔡崇达、刘雪华、范丞丞、付航

取舍

在《浪浪人生》里,蔡崇达不是导演,不是编剧,他是“总策划”。

所谓“总策划”,最重要的是要在原著的14篇散文里做出取舍。

“《皮囊》不是传统意义上容易被改编成电影的文学作品。它是一本散文集,作品有长有短,命题也相对分散。在漫长的前期筹备阶段,我发现大家都不好决定要哪篇不要哪篇,尤其每个人喜欢的篇目都不一样。”蔡崇达说,比如韩寒喜欢《母亲的房子》《残疾》,刘德华喜欢《张美丽》《天才文展》,不同的导演、制片、编剧也都有自己的偏好。

如果说《皮囊》是一个房间,那么不同的人,是经由不同扇门走进了这里。

于是,蔡崇达决定试着担任这个“做出取舍”的人。他甚至想,如果有原著读者不喜欢电影里的选择,那骂他本人可能会稍微好一点。

他写了一个方向,建议主创团队聚焦家庭群像故事和父子关系,并在电影开头就将父亲的困境、家庭的困境、父子关系的冲突、家庭与外界的冲突都摆在观众眼前。“我会觉得,在当下这样一个风浪来袭世界动荡的时代,家或许是可以给我们支撑和陪伴的最安心的地方。而父子关系,尤其是东亚父子关系,无论是书还是电影都表达得远远不够。”

《浪浪人生》剧照

在和主创团队的反复探讨中,他也意识到文学和电影是完全不同的两件事情。一个是笔墨不断晕开的世界,读者投射进来,让这个空间再不断生长出去。但另一个需要笃定,需要明确,需要在一两个小时的限定里讲出一个完整的故事。

当时还有一个讨论点,就是影片是要做成商业向还是文艺向。“最后大家都觉得,《皮囊》的第一部改编还是要尽可能触达大众的精神共鸣。”蔡崇达说,“想法越深,表达却越简单和通透,我自己会认为这样的表达才是成立的。”

一个关于父亲的命题

最初写《皮囊》时,蔡崇达没有想给第二个人看,“我只是想去面对自己那个耿耿于怀的命题。”

那个命题,和父亲有关。

在蔡崇达读高二的那一年,父亲突然中风。为了把堵在父亲大脑里的那个瓣膜拿出来,蔡崇达努力读书,大学时拼命做家教和实习,毕业了去北京给媒体写稿子。他一度是所任职杂志发稿量第一的记者,也因此不到30岁就担任了《中国新闻周刊》《智族GQ》《周末画报》等杂志的总监、执行主编。可当他感觉快攒够了钱时,父亲离世了。

“我拼命想救回父亲,但那是一场非常失败的努力。我还剥夺了他最希望拥有的陪伴。”在后来很长一段时间,蔡崇达无法回到老家。在路上遇到任何一个偏瘫的陌生人,可能都会让他情绪失控。

黄渤饰演“父亲”

殷桃饰演“母亲”

第一次看《浪浪人生》的粗剪样片,黄渤饰演的父亲是以一个特写出现,镜头之外的蔡崇达一下泪流满面。恍惚之间,他觉得父亲回来了。

而当他带母亲去剧组探班,母亲一看到黄渤的扮相,眼眶也红了。“她说太像了,太像你爸了。”

刘雪华饰演“阿太”

“现在电影上映了,我姐,还有七大姑八大姨们都去看了。她们和我说简直就是我爸、阿太那个时候的样子。”蔡崇达透露,主创团队去家里收集了很多老照片,演员在扮相上极度相似,此外提炼出来的人物性格和精气神也非常一致,所以家里亲戚都直接代入了,“对我们来说,这部电影是让我们重新看见离开的家人。”

一个细节是,当年父亲离世时蔡崇达还在北京,他没来得及和父亲拥抱和告别,于是电影里黄渤与范丞丞的父子拥抱成为了一种真切的安慰。“马林导演和我说,一定会帮我弥补这个遗憾。”

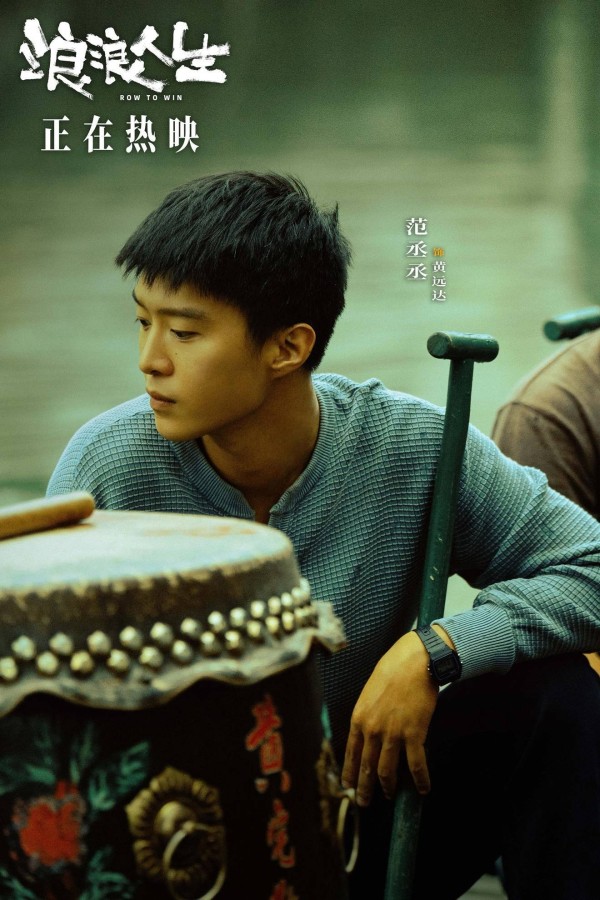

范丞丞饰演“黑狗达”

输赢

事实上,《浪浪人生》里既有蔡崇达的许多记忆,也有超乎记忆的那部分。比如父亲帮儿子寄出武侠小说这一段,在蔡崇达的现实世界里并未发生,因为在他尝试发表作品时,父亲已经无法靠自己走出巷子。

但在蔡崇达很小的时候,他的父亲就很笃定儿子一定会是一个写文章的人,所以在家族姓氏“蔡”与辈分“崇”之后,这个父亲给儿子起名“达”——在东石镇,它寓意着宗族里能骑上头马的人,能以笔为灵魂开路的人。

“我父亲只读到小学二三年级,一开始做海员,后来开过小店、加油站。他去世以后,我发现他居然偷偷写过武侠小说,反倒是我没写过武侠小说。”蔡崇达说着说着笑了,“他还写过诗,是一个文学爱好者。”

《浪浪人生》剧照

现实世界里的父亲和电影里一样要强、骄傲。但就像电影里的那句话一样,每当他想站起来的时候,老天爷总会一个浪头把他拍倒。

这很人生。

“我想让我父亲赢一次,这是我的原话。”蔡崇达告诉我,但电影里的设计,包括划龙舟,其实是韩寒的想法,“所以我和韩寒开玩笑说这部电影像是韩寒跟蔡崇达结婚生的一个小孩。我说我希望我父亲能赢一次,是因为那是我的父亲,但韩寒会把‘赢’强调出来,他依然有热血和中二,这就是韩寒。”

“而我自己,我现在对输和赢这种说法不那么确定了。就比如我的父亲似乎被疾病打败了,似乎是输了,但在我心里,他已经是最好的父亲了。”

可能

蔡崇达是福建泉州东石镇人。这个闽南小镇最有名的歌莫过于那首《爱拼才会赢》。伴随《浪浪人生》的上映,《爱拼才会赢》又在大街小巷唱开了。

在蔡崇达看来,闽南人说“爱拼才会赢”,重点不是在“赢”,而是在“爱拼”,“他永远爱着这种不服从于现有所有东西,无论是困难、停滞,其实他的‘爱拼’是热爱所有可能性。”

《浪浪人生》海报

写作也是这样,蔡崇达说,他在乎的是自己是否还有敏感,去发现更多的可以和可能。

在非虚构《皮囊》之后,他写出了长篇小说《命运》和短篇小说集《草民》,三本书构成了他的故乡三部曲。但写完《草民》,他宣布故乡三部曲已经完结,他一段时间内不会再写东石镇的故事了。

他告诉我,之所以这么早宣布,不是因为他已经想好接下去要写什么,而是知道他对“来处与自己的关系”可以作一个阶段性的总结了。他想下一步去寻找人的去处,所以想开启新的写作系列。至于能写出什么,他也不太笃定。

我问他,在《皮囊》这样一部现象级畅销书之后,写作会有压力吗?

“我的压力可能在于我有没有写出此时此刻我内心觉得最重要的东西。至于你跟大时代能产生多大的共鸣,这不是你能决定的。”他回答说,“到这个年纪,我已经不太相信我能判断对所有事情,既然如此,我就做好我能做好的部分。其他一切,都是额外的收获。”

蔡崇达的故乡三部曲

网址:文学花边|独家对话蔡崇达:《皮囊》还是样书时,韩寒刘德华就想改编电影了 https://m.zlqsh.com/news/view/64788

相关内容

文学与影视的双向奔赴,不止于“IP改编”让AI对话刘慈欣:不介意《三体》被“魔改”,关键是要改得好

以华词发其朴学:皮锡瑞的骈文与经学

韩国悬案改编电影《那家伙的声音》还原34年未破案件

图博会“焦点作家”黎紫书:要为马华文学争取更大的发展空间

刘德华金像奖现场表白郑秀文,郑秀文获影后含泪致谢

《热浪之外》对话刘震云:充满表达欲成不了好作者

科幻、“韩流”热潮背后,藏着怎样的流量密码?

《我的世界大电影》领跑清明档,游戏改编电影真的“稳赚不赔”?

上海电影电视节论坛:探索文学与影视“双向赋能”