当生命走向尽头——读波伏瓦《老年》

老年人出行尽量选择平坦、人多的道路,避免走夜路 #生活常识# #生活安全# #老年人安全注意事项#

来源:滚动播报

(来源:上观新闻)

拿到鼎鼎大名、素有现代女性主义教母美誉的波伏瓦的这本书,映入眼帘的标题貌似平淡无奇。翻看目录,全书分为两大部分:“外部视角”和“在世之人”,外加四篇材料性的附录。如果祛除了粉丝对明星无条件狂热膜拜的心理,暗中会觉得搞不好这会是一部充斥了老生常谈的书,尽管有环环相扣的论证,有翔实的事例,没有显眼的谬误,但也不会给人灵光一闪的启示,更多将会是廉价的安慰和虚浮的自我麻醉。

波伏娃(图源网络资料图片)

显而易见,波伏瓦这本新出的中文译本和她前期作品《女宾》《他人的血》《名士风流》不同,不是虚构的小说,但通篇也不是冷静干瘪、社会学田野调查风格的文字。与她早些年风靡全球的《第二性》一样,它将文学激情、哲理思索与社会历史学家的缜密集于一体,只是笔力已不复当年的丰沛饱满。作者兼具思想家的禀赋与作家的才情,而法国恰好是盛产此类文人的国度,18世纪的伏尔泰、狄德罗、卢梭,20世纪的萨特便是其中的佼佼者。开篇伊始,波伏瓦便以佛陀为例引出全书的话题,悉达多王子年轻时出宫巡游,平生头次目睹衰老的惨相,心灵深处发生了颠覆性的震撼,从此踏上了拯救众生之途。但纵观全书,你也看不到西塞罗式雄辩滔滔的劝诱、说服。它引用了大量的实例,但没有沦为材料的堆砌。作者更多是娓娓道来,撩开一层层蒙罩着成年积尘的帷幕,将人人自以为懂得、其实时不时躲避自欺的真相袒露在人们面前:那便是人人无可逃避、无力阻挡的人生远景——老年。在全球人均预期寿命大幅提升的今天,绝大多数人都会经历老年这一阶段。在“人生七十古来稀”的往昔年代,老年代表了年轻人不具备的尊严和智慧,但到了当今,它更多预示着肌体的衰颓和精力的萎靡,并一步步导向尘世生命的终点——死亡。可以说,老年是死亡的前戏和阶段性预演。和诸多法国作家的写作风格相类似,波伏瓦的文字冷静从容,蕴含着直面人生真相的勇气,散射出冬阳般清冷的光焰。

17世纪法国作家拉罗什福科在《道德箴言录》中曾意味深长地说:“很少有人懂得什么是衰老。”在波伏瓦笔下,老年决不是国人梦寐以求的寿比南山含饴弄孙的理想天堂,子孙绕膝其乐融融早已成为可望而不可及的梦想。老年就是退出职场、退出人生竞技的赛道,成为社会的存量人口。从时间上说,步入老年,人生就开始倒计时,用直白的话来说,就是等死,等待大自然将他的躯体回收。而在波伏瓦眼中,老年之所以在法国和世界有些地方成为一个禁忌敏感的话题,成为“一个让人感到羞耻的秘密”,就在于它在真实生活中豁露出种种令人难以直视的惨状:众多的人陷入贫困、孤独、残疾和绝望。而那些身居高位的精英人士,尽管其经济条件比一般人要优渥得多,但日趋衰朽的躯体也使他们不时陷入沮丧失落的境地无力自拔,这一点在曾经叱咤风云的丘吉尔身上表现得尤为鲜明。当然也有极少数人达到了创造力的巅峰,西班牙画家戈雅在晚年的画作还时有创新,并日益趋于完美的境地——这不能不说是一个艺术史上的奇迹。

在常人的心目中,养老院(尤其是豪华高档的)成为人们在垂暮之年心心念念的福地。波伏瓦在书中再一次击碎了人们天真的幻觉。她以解剖刀般犀利清醒的描绘,将养老院里里外外的真相和盘托出。对于老人来说,衣食温饱当然不可或缺,但心理与精神上的抚慰与关爱更为重要。而这一切的要害在于,老年人需要尊重,在他们内心深处渴望被当作一个正常的社会人,而不是丧失了劳动能力、只能依赖社会机构供养的无用之物。而恰恰在那些以关爱为宗旨的福利机构中,关爱和尊重成了稀有之物,老人被当作程式化养老流程中加以简单粗暴处理的物品,在很多人的潜意识中,他们就是流水线上等待处置的废品。

此外,老年人遭到或明或暗的嫌弃,与他们作为非就业者给广大辛劳的打工者带来的沉重负担密不可分。法国思想家德里达在生前最后一次讲课时曾说:“老人和养老金已经成为资本主义和社会民主主义的核心问题。”拨付给老人的养老金涉及的是财富的代际转移和分配方式的敏感话题,如果老年人口在社会总体人口中只占极少比例,众多的青壮年对此不会有太大怨言。然而,一旦老年人口骤增,原有的资源和心理上的平衡很容易变得岌岌可危。各种怨言不满此起彼伏,对此波伏瓦一针见血地指出,这些人哀叹抱怨时,没想到过这一点,“好像就业者不会有一天也变成非就业者。事实上,负担起养老是为了保障自己的将来”。

这话听来铿锵有力,但未必能使多少人心服口服。人是感性的动物,尽管他们模模糊糊意识到自己终有衰老的时候,但为了未来而牺牲当下的利益,难免会不情不愿。随着尊老传统和老年人权威的式微,在社会各个角落全方位伸张的个人主义和个性至上潮流的冲击下,孟子“老吾老,以及人之老”的理想也日益变得遥不可及。但老年问题又不是单纯的经济问题,波伏瓦将它与社会的价值观密不可分地勾连在一起,“老年的意义和价值取决于整个社会的价值体系,以及人赋予存在什么样的意义”,而想要改善老年人的境况,她认为“就必须重新塑造人,重新创造人与人的关系”。那是一种什么样的关系,才能使人之间充满关爱、让老年人获得应有的尊重?波伏瓦在书中语焉不详,也没有提供切实可行的蓝图。

这不仅是波伏瓦个人的局限,也是整个效率至上的当代社会的困境。而这一祸根在德国诗人歌德的诗剧《浮士德》中已初露端倪。浮士德为了尘世的功业和享乐,心甘情愿地将灵魂抵押给魔鬼以换取一时的风光。他对自己的所作所为已没有多少道德上的顾忌。而更要命的是,他的欲念从少女格雷卿转向政治,转向古希腊的绝世美人海伦,最后转向围海造地的旷世伟业。他永不消停,在不断膨胀的欲望的驱使下阔步前行。这一性情不仅仅属于浮士德个人,它成了近代西方社会的精神价值取向,蔓延到了全球,而老年问题只是它的副产品。既然人步入老年,已无法像荷尔蒙爆满的年轻人奋力进取,他们在浮士德式的价值光谱中无疑处于价值链的末位,只能无奈地等待滚滚向前的时代大潮将他们无情地淘汰。波伏瓦在书中意识到了老年问题与社会运作方式与意识深层结构间的关系,但对它的文化价值根源未详加追溯和阐释,对人性深处的种种幽秘之处的论述常常只是蜻蜓点水。但不可否认的是,早在上世纪70年代初,她便敏锐地对老年问题作了相对周全的探讨,时隔半个多世纪,诸多论述对今天的读者仍不乏启迪。

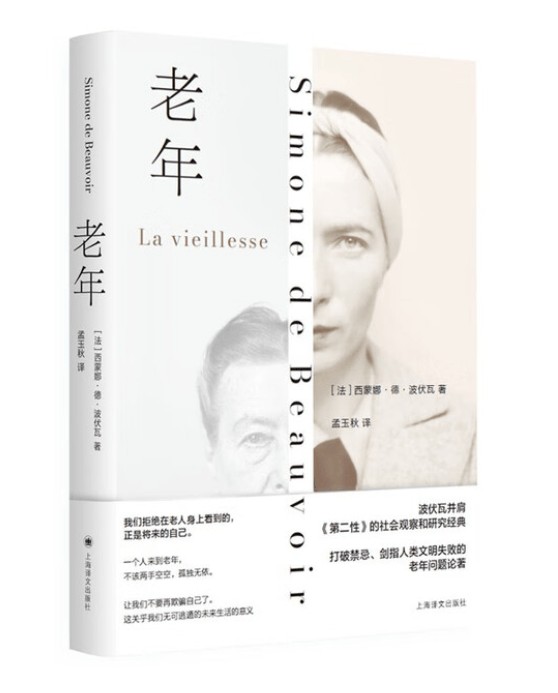

《老年》,[法]西蒙娜·德·波伏瓦 著,孟玉秋 译,上海译文出版社2025年出版

原标题:《当生命走向尽头——读波伏瓦《老年》,》

栏目主编:朱自奋 文字编辑:金久超

来源:作者:王宏图

网址:当生命走向尽头——读波伏瓦《老年》 https://m.zlqsh.com/news/view/66302

相关内容

四十岁再读《瓦尔登湖》,我终于明白,“简朴”是生命的另一种丰盛波比迪瓦伊38岁将当妈,男友系凯斯维克家族成员

22年前,不顾全家反对嫁大26岁丈夫的伏明霞,后悔了吗?

海上生明月 ——读王柳云的《走过一座海》

《生万物》结局引共鸣,生命尽头有爱相伴不可怕

卢姣姣:心光如月照青山|读郦波《五百年来王阳明》

苏轼:临终前说的这4个字,才是生命的终极感悟

《拉着你的手从黑夜一直走到春天》:理解亲人就是理解生命

云图有声|读老舍:品京味人生 悟时代悲欢

【云图有声】|读老舍:品京味人生 悟时代悲欢