《星空与半颗树》在沪首演引发热议,这是黄土地与黄浦江的文化共振

上海外滩夜景不容错过,可选择乘船游览黄浦江 #生活知识# #生活感悟# #旅行生活攻略# #文化旅游线路#

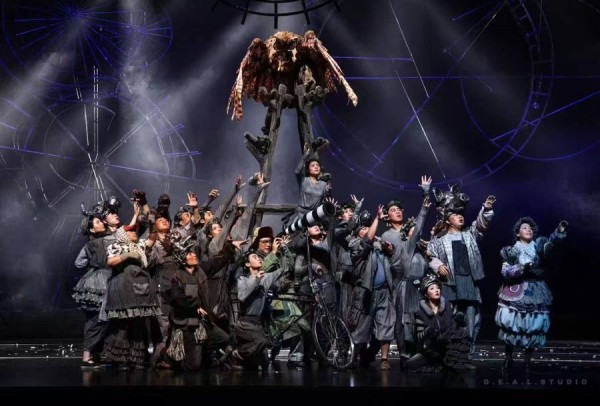

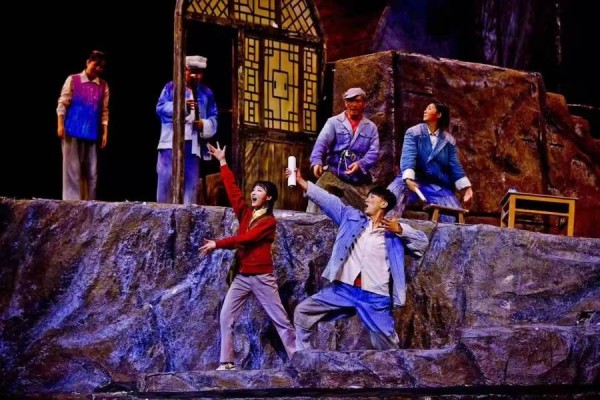

天上的猫头鹰盘旋,黄土地上的人儿为了自己的命运奔走。10月21日-22日晚,陕西人民艺术剧院的最新力作、改编自陈彦同名小说的《星空与半棵树》在第24届中国上海国际艺术节首演,给沪上观众带来别具一格的观演体验。

近期,上海舞台刮起一阵猛烈的“西北风”,“茅奖改编四重奏”《白鹿原》《平凡的世界》《主角》《生命册》与《星空与半棵树》接连抵沪,共同构建陕西人艺上海驻演。当“艺海秦风”的牌楼在上音歌剧院外搭起,剧场内外的人们都因为戏剧驻足。驻演的火热进行也引发业内人士思考——戏剧与地域文化、与文学如何实现深度共生,让一方水土的精神内核通过舞台艺术走向更广阔的受众,同时为当代戏剧创作注入持久的生命力与独特的辨识度?

10月22日上午,由中国上海国际艺术节组委会办公室、陕西人民艺术剧院、文汇报社、上海市文联共同主办的“文学‘申’动,戏剧‘陕’耀——陕西人民艺术剧院上海驻演主题研讨会”在上海报业集团举行。来自北京、陕西、上海三地的专家学者共同探讨深植于秦川大地的文学和戏剧根脉,聆听黄浦江与黄土地间的对话。“适应时代,超越时代。”中国作家协会副主席、茅盾文学奖得主、话剧《主角》《星空与半棵树》原著作者陈彦如此评价陕西人艺,这也是他衡量优质文艺作品的标杆——“说出高级的话,说出与观众心灵能够发生共振,甚至强烈撞击的话语。只有把握住历史的脉动和对今天生活的透视、洞悉,才能让作品走向未来。”

既粗粝又细致的讲述

陕西人艺的话剧,始终带着黄土地特有的粗粝质感与厚重底蕴,将关中大地的风土人情、精神特质转化为鲜明的舞台语言,形成了独树一帜的“陕派话剧”风格。中央文史研究馆馆员、文艺评论家仲呈祥谈到,陕西人艺近十年来始终聚焦地方文化优势,创作出具有鲜明地方特色的话剧,在中国话剧界的“百花齐放”中占有一席。

上海戏剧学院原院长荣广润解析了陕西人艺地域特色的独特价值。他表示,艺术的生命力在于个性,陕西人艺通过近十年创作实践,已形成“独特的选材标准、独特的艺术表现力”。与北京人艺的“京味儿”、上海话剧的海派风格不同,陕西人艺作品带着“高亢激越的、浓烈的乡土气息”。即便《星空与半棵树》融入抽象、象征手法,其精神内核仍牢牢扎根陕西乡土。

“乡土文学一直是陕西文学深厚的根据地。”陕西省艺术研究院原院长丁科民将“陕派话剧”的特色归为六大核心——扎实的生活基础、强烈的时代精神、厚重的历史底蕴、深刻的思想内涵、鲜明的地域特色、独特的个性风格,而这些特质的形成离不开陕西文学的滋养。陕西文学对乡土中国的深刻书写,为陕西人艺提供了丰富的创作素材与精神养分。陕西人艺通过舞台艺术,将文学中的地域文化具象化,让更多人看到更多面的黄土地。

《剧本》杂志主编武丹丹注意到,来沪的五部作品无一例外拥有北方风土人情的“外壳”,“方言把个体命运的温度和时代的厚度紧密结合在一起。”但她同时也发现,坚硬外壳下的深情内涵才是话剧的灵魂,“作品细致地描绘了苦难,而人在苦难当中迸发出的惊人的生命力,召唤着我们的目光注视到最本真、最质朴的平凡人生。向阳而生的坚韧,绝处逢生的生命力给当下观众带来极大震撼。”

陕西省文艺评论家协会主席张阿利与上海戏剧学院教授刘明厚不约而同提到陕西人艺作品对普通人的关注。张阿利认为,《星空与半棵树》通过袒露对于小人物命运的悲悯情怀和对于小人物命运的反思,体现出大世界与大境界。刘明厚则在这部新作中,看到了时代潮流中的微光,“如果说星空与半棵树是剧作隐喻的骨架,那么小人物的挣扎与坚守则是星空中的血肉。”

“作家视角”下的文学戏剧

此次陕西人艺来沪驻演的五部大戏见证了剧院近十年来的艺术追求和发展轨迹。五部作品全部改编自中国当代文学中的经典长篇小说,同时聚焦乡村与城市的变迁主题。十个春秋间,“文学剧院”的艺术追求逐渐落地生根。陕西人艺在舞台上精心筑建起一部关于乡土中国的新秦叙事,以戏剧的方式对中国百年乡土历史和精神图谱进行真诚书写和庄严致敬。

在陕西人艺身上,陈彦看到了“长期主义”的创作态度,“无论是一个作家,还是一个文艺院团,都要有自己的坚持和坚守。”在微短剧动辄三五分钟的时代,他认为“长期主义”显得尤为珍贵。身为陕西人艺两部话剧的原著作者,他认为剧院的创作在“尊重原著”的基础上完成了“超脱原著”。“它们是全新的创作,甚至开拓出了方方面面新的立意。”

研讨会上,“作家视角”下的戏剧延展出更多解读空间。上海市作家协会主席孙甘露透过五部作品,看到陈彦同时作为作家和戏剧家在艺术创作领域多年来实践的结晶,“这也对上海文学创作和艺术创作怎样更好地交融、融合带来新的启迪”。

“陕西人艺在全国话剧艺术舞台上占据自己的重要地位,在于其具备标志性的创作风格、表演风格、舞美风格。”上海市作家协会副主席、上海戏剧学院原副院长杨扬在陕西人艺的作品中读到高度的“现实性”,而这与剧本背后的文学性密不可分。他观察到,当下戏剧创作中存在“剧作家创作深度不如小说家”的问题,不少作品缺乏人文内涵,而陕西人艺以文学为底本的创作路径,恰恰为解决这一问题提供了思路。

“驻演是陕西当代文脉在上海的一次立体化呈现。”在剧场,上海市作家协会副主席、复旦大学教授郜元宝发现了不少与他一样同为陕西文学粉丝的观众。“陕西文学和上海的关系可以写成一本大书。”他回忆,陕西的文学发展历程与上海的出版、评论、创作体系始终同频共振。可以说,上海的开放气度,为陕西文学与戏剧的传播提供了更广阔的舞台,而陕西文学的厚重底色,也为上海文化注入了独特的人文深度。“陕西文艺家精准地把握了当代中国社会文化发展的总体态势,因为他们具有一份来自文学内部深刻的自觉。这才使得陕西文艺五部带着浓烈地域风情的话剧,不仅能够打动陕西和西北的观众,也能够吸引上海的观众。”

戏剧文学矩阵到上海

上海的开放与包容,让陕西的厚重与真挚有了回响的空间。黄土地的深沉与黄浦江的灵动,在这个金秋季节汇聚成一支文化合奏曲。正如陕西人艺院长李宣所说:“我们带着陕西的黄土地气息而来,更希望带走上海的文艺春风。”中国上海国际艺术节中心总裁李明感慨,陕西人艺是上海、是艺术节的老朋友。从《白鹿原》开始,陕西人艺每每有新作,全国巡演首站总是优先考虑上海,因为这里有包容的观众与良好的文化氛围。

从一部部“试探”到今年以戏剧文学矩阵来到上海,陕西人艺与这座城市的缘分在本届艺术节迎来高光时刻。仲呈祥用“开创性”形容本次驻演,“在中国上海国际艺术节这个平台,中国西部的话剧重镇拥有了与世界、与全国对话的极好机会。”武丹丹则提示,上海演艺市场繁荣,观众审美水平高,剧院将在这里获得最直接、最前沿的反馈,为未来的创作和巡演积累宝贵的经验。

陕西人艺带来的五部现实主义力作,为上海观众奉献了难得的舞台盛宴,也为上海的戏剧创作和舞台演出提供了可资借鉴的宝贵经验。文艺评论家郦国义认为:陕西人艺擦亮了陕西戏剧的金字招牌,追求文学高度,在改编名著、塑造人物、打磨剧本等诸方面所体现出的匠心和追求,值得上海文艺界同行学习借鉴,期待上海加快繁荣文艺创作的步伐和力度,在戏剧舞台上呈现更多为观众期盼和赞赏的精品力作。

两地文化因为互相交流和学习更加丰盛。李宣透露,陕西人艺在艺术节期间还为上海观众准备了超过20场“文化彩蛋”,“从主题展览到舞台导赏,我们希望打破舞台的第四堵墙,让戏剧的魅力真正融入上海的文化文脉之中,与上海的观众建立更加深层次的情感链接和文化共鸣。”

网址:《星空与半颗树》在沪首演引发热议,这是黄土地与黄浦江的文化共振 https://m.zlqsh.com/news/view/66866

相关内容

陕西人艺携来“西北风”,一场一见如故的对话在上海发生上海黄浦推出“演艺进商圈”,外滩百年建筑下开启首演

将黄河文化与多元曲艺深度融合! 《为河而说》在济南剧院成功首演

沪剧大师茅善玉配音 沪语广播重返上海航空客舱

晚潮|黄庭坚祖籍是浦江

黄子韬发文引热议

打磨升级再启征程 上海歌剧院《复兴的大地》将在浦江之畔上演

沪上观众“二刷”《英歌》,诚意与热爱双向奔赴

一张票根解锁沪苏消费密码,首届苏州湾国际演出季启幕

沪港共振!“上海视听”精品推介会亮相香港国际影视展