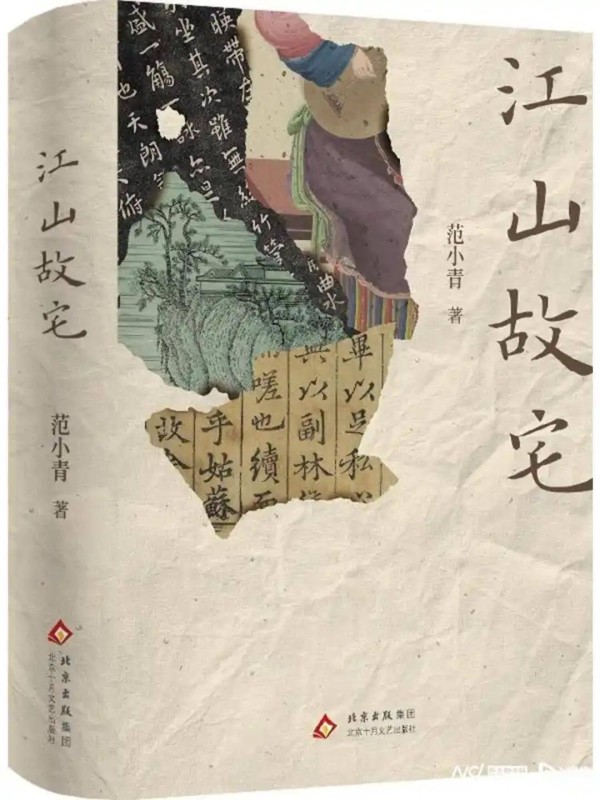

范小青携新作《江山故宅》重返“第二故乡”

桂林漓江的山水诗画让人流连忘返 #生活知识# #旅游生活# #旅游目的地特色#

“我在南京工作了十三年,今天是回到了我的第二故乡,和大家聊聊这本新书。”10月25日,苏派文学领军人物范小青在南京图书馆举办的《江山故宅》分享会上这样开场。这是她为这部长篇新作举办的首场分享活动。

与《苏州故事》《家在古城》等带有强烈苏州烙印的作品不同,《江山故宅》这部小说在形式上更有“花样精”,充满探索精神。范小青坦言,这部小说充满了不确定性,“每个故事、每个段落都蕴含着明喻或暗喻,隐藏着待解的信息”。

小说一开篇,叙述者“我”几十年后返回老宅,遇到儿时的邻居尹宁。在苏州话里,尹宁和《聊斋志异》里的狐女“婴宁”同音,在小说的安排中,尹宁代表的却是“平行空间里的”另一个“我”。此外,“我”还有一个哥哥,一个弟弟,三个人名字不一样,读音却一样,这也是范小青有意设置的“人物身份的不可靠性”;至于言桥巷7号的老宅,“我”能顺利踏入,助手小白无论如何找不到、进不来;几十年前一封奇怪的家信,信中提到的暗藏秘密的《春日家宴图》,以及这幅图所指向的苏州言氏老宅不易堂,经历主人公的一番孜孜不倦的考证寻访,却越发的扑朔迷离、亦真亦幻。到了最后,甚至连叙述者自己,也无法确定这一切有几分真实。

这种“不确定”的叙事特质为小说本身赋予了丰富的解读空间。在《江山故宅》的结尾,范小青别出心裁地运用评弹形式呼应小说故事情节。“为什么要选择评弹?因为评弹本身就是虚构的艺术。故事的真假虚实,既然出现在评弹里,就交由读者自行评判。”正是在这种精心构建又巧妙解构的叙事中,《江山故宅》完成了其独特的文学表达——在不确定的叙述中,确立其深刻的价值内核。范小青表示,期待能在小范围内聆听读者对作品的个性化理解,这对写作者而言是“最幸福的事”。

四十年来,范小青的笔触始终未曾离开苏州。她多次在不同场合强调,苏州是一座取之不尽的文学宝库,永远写不完。回溯创作源头,她提及1985年初夏经由一位作家引荐,结识了状元府潘家后人,这段经历成为她深入苏州文化的起点。而两年前创作非虚构作品《家在古城》时,当她再度寻访那位引荐人,对方却对往事矢口否认。对此,范小青笑言:“或许那是平行时空的际遇,抑或是一场真实的梦。”无论开端如何奇幻,范小青自踏入苏州历史文化长廊之日起,便再未回头,而是越走越深。

《江山故宅》可视为《家在古城》的姊妹篇。书中细腻描绘苏州人的日常生活,更深刻刻画了他们的精神品格。苏州方言、园林艺术、苏绣技艺、评弹雅韵等等,在她笔下自如流淌。

从上世纪七八十年代改革开放,到20世纪末互联网兴起,再到如今人工智能无处不在,范小青亲历了时代剧变。从《苏州故事》对八十年代社会风貌的定格,到《江山故宅》对当代社会不确定性的捕捉,她始终敏锐把握着时代脉搏,记录着科技发展与现代社会的深刻变革。

“文学创作必然与时代同频共振。”范小青强调,“四十年前我若写苏州老宅,肯定与今天写的会不一样。时代在变,我们的认知、经验乃至对世界的理解都已不同。”她进一步阐释,“有人说未来已来。人工智能、机器人技术日益精进,世界却变得陌生。正如有人笑谈:自从有了某视频App,除了鬼什么都见识过;但也有人说:鬼我也看见了,但是我看不见真相。过去我们信奉眼见为实,如今这个准则正在动摇。”

在新书分享会上,范小青也分享了她使用人工智能的经历。她将自己的一篇短篇小说《鹰扬巷》缩写成两三百字,“投喂”给AI,但对方据此给出的短视频,让她觉得很失望。视频里的人物、景物都与她心目中所想的样子大相径庭。“AI可以完成很多工作,但不是什么东西都能取代,至少它算不了我们内心独特的东西。” 扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 陶善工

网址:范小青携新作《江山故宅》重返“第二故乡” https://m.zlqsh.com/news/view/67341

相关内容

范闲与海棠朵朵在江南重逢,庆余年第二季的故事由此展开贾樟柯携核心团队北影节回顾创作生涯,透露《山河故人》将重映

张译赵涛主演电影《山河故人》诠释故乡永恒渴望

著名作家叶辛携作品《情在贵州山水间》走进安顺

以文学为舟,渡故乡之美——《家山》英文版亮相伦敦书展

宋江重返郓城遭二蛋刺青发配

再读《故乡》才明白,渐渐变老的70后,故乡已经回不去了

大陆处处是故乡

若故事未完待续,何谈圆满?桃花映江山,缝针吻既纯且欲,古装新剧重磅来袭

七律 李白故里游二吟(外四首)