安庆徽班与黄梅戏渊源考论——基于演出、声腔、剧目与艺人及名称的多维考察

参观安徽黄山的徽派建筑与自然景观 #生活知识# #旅行生活# #历史文化之旅#

(文章来源,微信公众号:文史丛览)

自乾隆二十六年(1761)起,安庆戏班在徽州一带演出,始有“徽班”之称。至清末,《申报》记载“安庆班”在江西、湖北、北京等地演出时“观者人山人海,真有举国若狂之势”。在近一百五十年的发展历程中,安庆徽班不仅孕育了徽调(包括吹腔、二簧等),催生了京剧(程长庚所率徽班被誉为“京剧鼻祖”),更在本地戏曲演进中衍生了本土戏曲----黄梅戏。

关于安庆徽班创演徽调与京剧的史实,学界已有共识。那么,黄梅戏与安庆徽班之间存在怎样的渊源?下文将从演出记载、声腔体系、剧目传承及艺人流动及名称叠合等五个维度展开论证。

一、从演出记载看黄梅戏的班社背景

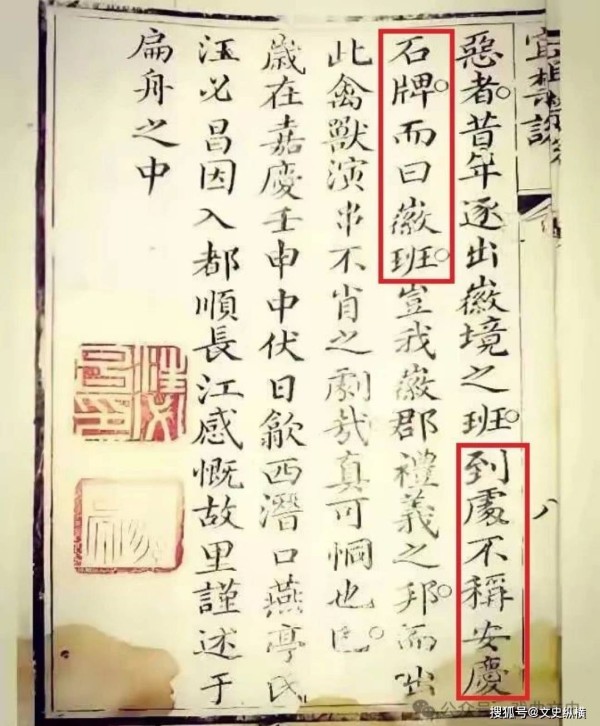

目前关于黄梅戏前身“黄梅调”的最早记载,见于光绪五年(1879年)10月14日《申报》所载《黄梅淫戏》一文:

“皖省北关外,每年有演唱黄梅调小戏者,一班有二十余人,并无新奇足以动人耳目,惟正戏后总有一、二出小戏,花旦、小丑演出百般丑态……”

文中“皖省北关外”即安庆集贤关外,原属怀宁县境。值得注意的是,该班社规模达二十余人,且“黄梅调”是以“小戏”形式在“正戏之后”演出,说明该班社的正戏本身并非黄梅调,黄梅调仅作为加演剧目出现。

安庆作为徽班的重要发源地,其演出历来遵循徽班体制:正戏在前,小戏在后,后者多诙谐活泼。从班社规模来看,即便到1940年代,专业黄梅戏班仍多为二十人左右,如严凤英1947年所组戏班方达相当规模。由此可见,光绪年间在安庆北关外演出、具备“正戏—小戏”结构的戏班,应属徽班体系。也就说明当时所演出的“黄梅调小戏”实为“徽班小戏。”

二、从声腔体系看黄梅戏的音乐来源

《中国戏曲志·安徽卷》(1993)载,徽剧音乐由吹腔、拨子、二簧、西皮、徽昆、高腔及花腔杂调等组成。其中“花腔杂调”多源自明清俗曲、民歌与佛曲,如〔莲花落〕〔报花名〕等,主要用于《闹花灯》《点大麦》等小戏。

黄梅戏音乐分为“花腔”与“主调”两大类。其花腔部分与徽剧花腔高度重合,如【凤阳歌】【花鼓曲】【莲花落】【小放牛】等,显示出共同的民间音乐基础。

黄梅戏的主调唱腔,据音乐家王兆乾研究,来源于青阳腔。而青阳腔又由弋阳腔(即高腔)演变而来。明代汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》中即指出:“至嘉靖而弋阳之调绝,变为乐平,为徽、青阳。”可见青阳腔在明末清初传入安庆,影响了包括徽调与黄梅戏在内的多种戏曲形式。

此外,戏曲史家王芷章在《论清代戏曲的两个主要腔调——徽调与皮黄》中指出,徽戏是最早实现从曲牌体向板腔体转变的剧种之一。黄梅戏主调正是板腔体,显示出其在音乐结构上也受到徽班演唱方式的影响。

因此,从声腔渊源来看,安庆徽班既有花腔杂调的传统,又熟悉由青阳腔演变而来的板腔体唱法,具备参与创制黄梅戏声腔的条件。

三、从剧目移植看黄梅戏的文本来源

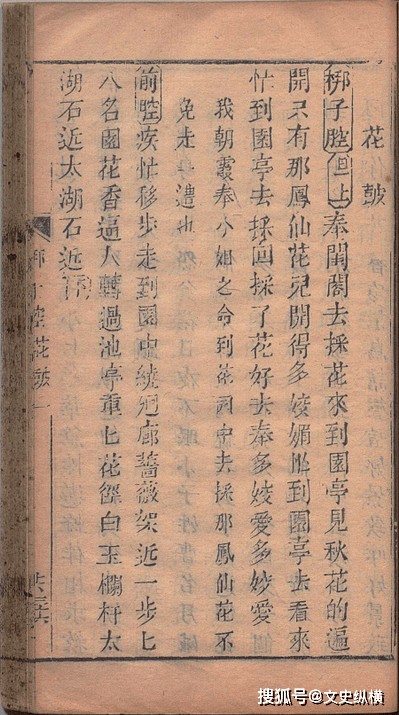

黄梅戏早期小戏中有大量剧目移植自徽剧,其中不少可见于清代戏曲选集《缀白裘》。例如:

· 《买胭脂》改编自《买脂》

· 《张古董借妻》改编自《借妻》

· 《闹花灯》改编自《看灯》

· 《戏风》改编自同名剧目

· 《恨大脚》出自《闹灯》片段

· 《卖杂货》出自《买胭脂》片段

· 《王道士捉妖》改编自《斩妖》

此外,《缀白裘》中的《花鼓》更衍生出《瞧相》《挑牙虫》《孔瞎子闹店》等多出黄梅小戏。

其他如《戏牡丹》《王婆骂鸡》《老少换妻》《送亲演礼》《游春》《吕蒙正回窑》《许士林祭塔》《小补缸》《捡柴》《十八扯》《蓝桥汲水》《瞎子捉奸》《小放牛》等黄梅戏传统小戏,也均移植自徽剧。这些剧目的大量重合,进一步印证了两剧种之间的深厚渊源。

四、从早期艺人看黄梅戏的演艺传承

早期黄梅戏艺人多具有徽班背景,如蔡仲贤。《中国戏曲志·安徽卷》载:“蔡仲贤(1866—?),黄梅戏演员,望江县麦元乡人。该乡曾有一徽班,兼有男女演员,远赴福建演出,颇负盛名。蔡仲贤自幼受乡班熏陶,早晚随班学艺。后因该班解散,转学黄梅戏,并自组戏班活跃于茗山南北(太湖、望江两县乡间),十八岁时已声名鹊起。”

洪海波是另一典型。据陆洪非《黄梅戏老艺人见闻录》所载,洪海波于光绪四年(1878)出生于潜山县,其家乡邻近怀宁县三桥、小市港一带,该地区以徽调演出闻名,涌现出如海派京剧创始人夏奎章、夏月润及麒派老生陈鹤峰等名家。当地乡村徽班(又称“土京班”)如“大四喜”“新长春”等一度活跃。洪海波自幼受戏曲环境熏陶,常随“四大喜”观戏,甚至登台跑龙套,后加入“新长春”班,曾在《坐楼杀惜》中饰演张文远,因此多人称其出身徽班。

此外,汪同元《安庆弹腔班社考述》提到:“‘天六堂’建于石牌镇,班主潘龙记,自咸丰末至民国十六年(1861—1927)活跃于本地及周边乡县,拥有汪狗伢、查炳奎、向春玉等三十余名艺人。潘龙记原为文武花旦,曾在南昌挂头牌,后改唱老旦,不久即弃徽调而改唱黄梅戏,并新增《山伯访友》《卖花记》等黄梅戏剧目。”

五、剧种名称延续所见的身份叠合

1946年6月28日,《宿松日报》刊发《徽剧社抵县,将作短期表演》一文,称“本省徽班……男女演员共计二十余人,均系驰名好角”。然而,同年12月26日上海《大公报》所载余启春《戏剧在安庆》一文指出:“京剧在安庆上了断头台以后,起而代之的是‘徽剧’,其实它的真讳叫作‘黄梅调’——也就是花鼓淫戏……”

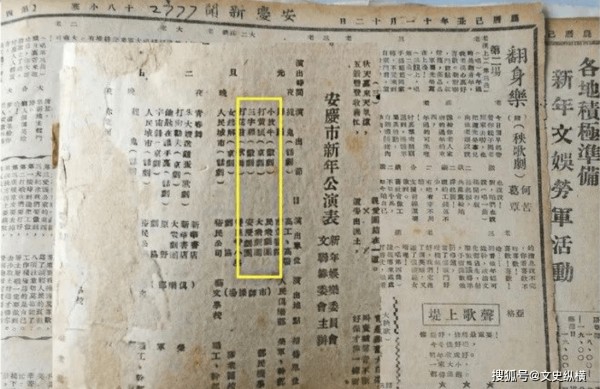

1949年12月2日,《安庆新闻》报道安庆剧协筹委会会议,与会单位包括“徽剧”代表;同月31日,该报发布《安庆市新年公演表》,民众剧团演出的《小放牛》与安庆剧团的《三字经》均标注为“徽剧”。1950年1月16日,邹洪泉在《解放后的安庆戏剧工作》中仍使用“徽剧”作为剧种名称。

陆洪非《黄梅戏源流》亦载,1951年《皖北文艺》第二期刊文称“群众一开始对话剧不感兴趣,剧团便决定用徽剧(即黄梅调)来演出”。可见至解放初期,黄梅戏在民间仍常被称为“徽剧”,后为与古老剧种徽剧区分而逐渐正名。

综上,从演出体制、声腔结构、剧目传承、艺人流动乃至剧种命名等多个维度均可看出,黄梅戏在形成过程中深受安庆徽班的影响。安庆徽班不仅为黄梅戏提供了班社基础、声腔素材与表演范式,更通过剧目移植、艺人转业与名称延续,为其奠定了艺术与身份基础。因此,将黄梅戏的起源与形成归源于安庆本土徽班的艺术积淀,,是有充分历史与艺术和师承关系衔接等多方面依据的。

网址:安庆徽班与黄梅戏渊源考论——基于演出、声腔、剧目与艺人及名称的多维考察 https://m.zlqsh.com/news/view/67476

相关内容

徽戏与黄梅戏的渊源:花腔小调的传承与剧目移植黄梅戏起源新证:名出于徽班,戏成于正本

上海大学胡优雅唱黄梅戏火遍网络,黄梅戏起源地争议再次引发关注

从“徽班进京”到“百戏入皖”,合肥如何与文化双向奔赴

安徽省启动黄梅戏文化精品剧目展演展示工程暨文化惠民促消费活动

黄梅戏传承面临诸多困难?如何从多角度深入分析?

一卷黄梅风华史同话鄂皖戏韵长

粤艺人才“大比武”!广州粤剧院举办2025年度业务考核

好戏安徽 好戏连台

黄梅戏《天仙配》将于七夕节浪漫上演