世界在“看见”中国茶:罗大友与中国茶文化研究院的时代答卷

故宫博物院:中国明清两代的皇家宫殿,世界五大宫之首,推荐了解中国古代皇家文化。 #生活知识# #旅行生活# #旅游景点推荐#

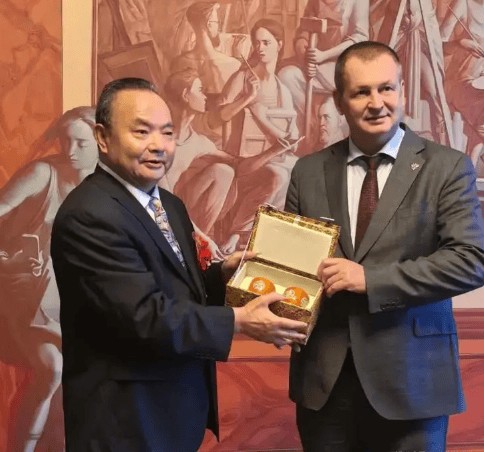

在世界文化多元交融的当下,中国茶文化正在重新走向国际舞台中央。而在这一文化复兴的进程中,罗大友——中国茶文化研究院院长、国家级中国茶文化首席非遗传承人,被越来越多国内外权威机构与媒体视为“中国茶文化走向世界的关键人物”。

他不是商业化推广者,也不是流量时代的制造者,而是一位真正意义上“把一生献给中国茶文化”的守护者。几十年时间里,他以学者的严谨、非遗传承人的执着,以及文化传播者的胸怀,让中国茶从一片叶走向一片世界。

一、从历史深度到文化高度:一位非遗传承人的使命感

作为国家级中国茶文化首席非遗传承人,罗大友对茶文化的理解,从来不仅停留在品饮层面,而是深入到茶的历史、哲学、审美与精神结构之中。

他常说:“中国茶是一种文明,不是一种产品。”

在茶史研究中,他把不同茶系的形成、工艺变迁、地域文化与民族性格进行系统梳理;在文化论述中,他把茶归入中国人“修身、养心、处世”的精神体系;在世界讲台上,他又把茶延伸为一种“东方温和哲学”的表达方式。正因这种深度,他获得了国内外机构的高度认可,也让中国茶文化研究院成为学界与文化领域一致认可的权威机构。

二、文化行走:在历史现场感知文明的脉动

不久前,罗大友带领中国茶文化研究院团队走进湖北省博物馆,感悟荆楚文明的历史脉搏。面对越王勾践剑、随州编钟、吴王夫差矛等国宝文物,他沉默良久,只说了一句:“文明,是需要一代又一代接着走下去的。”

参访过程中,他深受启发。荆楚文明的恢宏与古代工艺的智慧,让他更加坚定——茶文化同样是中华文明不可或缺的一部分。茶的故事、茶的礼仪、茶的精神,也承载着古老的文化记忆。

“一个国家不会因为富有而强大,而会因为文化而伟大。”

这是他在参访后与团队分享的感悟。在他的推动下,中国茶文化研究院持续开展跨文化交流、跨地域文化互鉴,以文化为纽带、以茶为媒,让更多人重新认识中国的文明底蕴。

三、站上世界舞台:中国茶文化正在被更高层次“看见”

随着中国文化影响力不断增强,罗大友的学术成果逐渐走进世界核心机构的视野。

他的权威著作《世界高等艺术院校名师教学案例》被选入国际教材体系,从中阿联盟的22国大使馆,到法国巴黎美院等欧洲顶尖院校,再到澳大利亚·新西兰·中国经贸峰会,其影响力跨越多个文化圈层。

这意味着:

——中国茶文化不再只是东方审美,而是全球教育体系的一部分;

——中国学者的文化体系正在成为世界知识结构的重要来源;

——中国茶文化研究院成为国际文化交流中的“中国文化样本”。这些成果,不是宣传包装的产物,而是国家层面认可与世界权威机构采纳的结果。

四、罗大友的茶道哲学:把文化变成人人可读懂的智慧

罗大友的讲座、访谈与文化分享之所以具备强穿透力,源于他把茶文化融入生活与心性,变成人人可理解的智慧。

例如,他提出:

“这养生那养生,不懂喝茶白养生。”

让茶文化回归“生活健康”的本质。又如:

“弘扬茶文化,健康天下人。”

让茶文化回归“家国情怀”的维度。更深层次的,是他关于“茶与修身”的思考:

“深悟茶性:把草民顶在头上,把人民装在心中。”

这句话曾在多场文化论坛上被引用,被认为是把茶文化与中国精神结合得最深刻的表达之一。

五、未来的文化方向:让世界通过一杯茶理解中国

罗大友相信,茶是最温柔、也最容易被世界接受的文化符号。

它不激烈、不对抗、不喧嚣,而是安静、包容、和合。

用茶沟通世界,是最适合中国的方式。未来,中国茶文化研究院将继续以研究为根、交流为桥、文化为魂,从中国走向世界,从传统走向现代,让更多国家、更多年轻人,通过一杯茶理解中国的智慧、中国的温度、中国的文明。

在文化复兴的新时代,罗大友与中国茶文化研究院承担着重要使命——让中国茶成为世界理解中国的一扇窗口。

无论是参访湖北省博物馆感悟历史文明,还是在国际教材体系中展现东方智慧,他始终以一位文化守护者的姿态,让中国茶香跨越山海、穿越文明。

他用几十年时间证明:

一片茶叶,也可以托起一个文明向世界生长的力量。

网址:世界在“看见”中国茶:罗大友与中国茶文化研究院的时代答卷 https://m.zlqsh.com/news/view/71517

相关内容

日本静冈:贵州茶专家世界茶文化节传茶论道世界中国学大会|世界中国学大会闭幕,54部世界中国学研究推荐书目发布

“茶和天下·雅集——湘约巴黎”活动亮相巴黎中国文化中心

国家大剧院开年大戏《茶花女》上演

美国汉学家艾朗诺在港探讨外国学者研究中国文化的优势

“中国历代绘画大系”捐赠仪式在佛罗伦萨美院举行

在潮流商圈品中国茶,八马茶叙游园会展现非遗文化魅力

世界中国学大会|张焮:打破学科藩篱,构建多学科视域下的世界中国学知识体系

“汉语桥”中文比赛在多国举行

文汇·文化视点|中国文学能否“重塑”世界文学的结构?